适合的教育就是最好的教育

2026年01月08日 星期四 距离高考:150天

第一部分 学情

初上高三的学生在思维习惯、学习习惯、作业做题等学习方面呈现出以下特点:

一、知识掌握现状:基础知识薄弱。部分学生仍依赖死记硬背,对历史事件的核心概念、因果关系理解不深。

二、学习能力挑战:-分析问题能力不足。部分学生面对综合性问题时,无法从政治、经济、文化等多维度分析。

三、学习态度与习惯:兴趣与动力不足。部分学生认为历史课枯燥,仅作为应付考试的工具,缺乏主动学习的积极性。自主学习意识薄弱,课前预习、课后复习习惯较差,依赖教师督促。

第二部分 考情

高考试题特点从宏观上看,1、强化立德树人,深入考查“五史”。2、贯彻高考评价体系,彰显核心素养利益。3、服务人才选拔要求,注重思维能力考查。4、坚持教考衔接,正向引导历史教学。5、强化试题情景设计,提升试题的适应性。6、呼应社会热点,关注学术进展。

复习建议:1、关注顶层设计,明确 新高考功能定位。2、研读高考评价体系,把握命题改革方向。3、优化教学策略,提高复习效益。4、实施深度教学,适当拓展教学资源。5、关心时政,适度吸纳学术新成果。微观上看,2023年高考从学生分数来看偏低,从回归课本来看,比较犄角旮旯。2024年高考比较常规,学生分数偏高,某班20多人能上80分,平均分72分,重点高中平均分应该更高些,还有满分的学生。市教科所2025年历史高考的预测是介于2023与2024难度之间,从这几次摸底、质检也能感受出来。结合以上学情和考情分析,总体复习规划如下:

三轮复习的统筹设计

一轮(基础强化,9-12月):1、目标:夯实主干知识,构建时空框架。2、策略:以教材章节为序,重点梳理“通史+专题”双线(如中国古代史按朝代梳理政治、经济、文化,同步嵌入“赋税制度演变”专题)。3、工具:大一轮复习方案,自主编写《六要素研读课本》学案、主观题答题技巧、选择题改错范式。

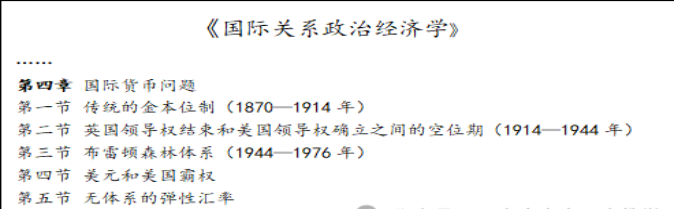

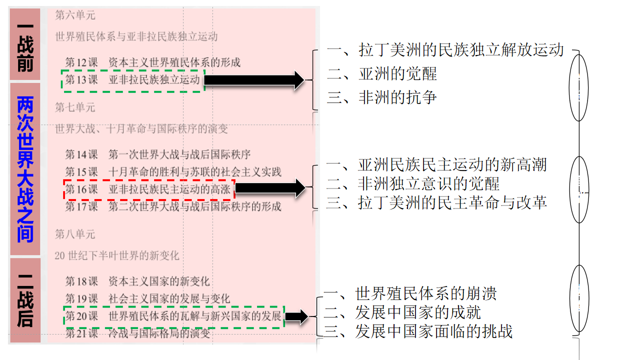

二轮(专题突破,1-3月):1、 目标:深化高频考点,培养综合思维。2、策略:整合“高频命题群”,结合选修《史学入门》、史料研读主攻选必一二三各种命题视角。3、工具:依据课本目录制作《高频考点思维导图》,引导学生自主总结。

三轮(实战冲刺,4-5月):1、目标:规范答题逻辑,强化应试技巧。2、策略:四天一练+精细化讲评(如材料题“答案分层拆解”对比教学),穿插热点微专题(如“一带一路与古代丝绸之路的对比”)。

第三部分 教情

1.事件的因果关系

“因果”是一个广泛存在于哲学、科学、宗教和日常生活中的概念,指事件之间的原因(因)与结果(果)的关系。例如,工业革命首先在英国发生,是英国当时的政治制度(资产阶级革命后确立了相对民主的政治体制)、经济条件(圈地运动提供了大量劳动力和市场,海外殖民扩张积累了巨额财富)、科技基础(科学技术的发展和积累)等多种因素共同作用的结果。而新航路开辟,一方面使欧洲的商业中心从地中海转移到大西洋沿岸,促进了欧洲资本主义的发展;另一方面也引发了欧洲国家对亚非拉地区的殖民掠夺,给当地人民带来了沉重的灾难,这就是一因多果。针对学生存在的问题采取问答形式填写:高考历史主干知识问题化复习清单。特别注意:从后导前、从果导因,例如石家庄质检题,课本北宋康王赵构在应天府称皇帝,后定都临安,史称南宋,赵构就是宋高宗,与地图结合,从结果问原因。

2.事件的发展脉络和趋势

历史是按照时间顺序不断发展的,每个历史事件都有其特定的时间。我们要按照时间先后顺序把历史事件串联起来,形成清晰的历史脉络。比如中国古代史,从夏朝建立到清朝灭亡,历经数千年,期间有各个朝代的更替、政治制度的演变、经济的发展、文化的传承等。比如:石家庄质检2,官僚制的考查;中国近代社会性质;选必一17课历代社会救济与优抚政策,“隋文帝置仓积谷,还鼓励民间自置义仓,后世社仓、义仓较为普遍,”意味着唐宋元明清都有设置社仓义仓。同时,历史的发展也呈现出总体趋势。从社会形态看,人类社会经历了原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会等不同阶段,这是不断进步的过程。从经济发展角度,随着生产力的不断提高,人类社会的经济活动从以农业为主逐渐向工业、服务业等多元化方向发展。

再如

3.事件的联系与比较

(一)横向联系

同一时期,不同地区、国家或领域之间的历史事件可能存在联系。如在 18 世纪的欧洲,英国正在进行工业革命,法国则爆发了大革命。这两个事件看似独立,实则有联系。工业革命推动英国经济快速发展,资产阶级力量壮大,为法国大革命提供了借鉴和启示。英国吸取法国大革命的教训,不断缓和阶级矛盾,完善民主制度。同时,法国大革命的思想和理念也对欧洲其他国家产生了深远影响。这是第一层含义,第二层含义就是国际关系。再比如:秦汉帝国与罗马帝国、贵霜帝国、安息帝国并列,康熙皇帝和法国路易十四、俄国彼得大帝同时,大唐帝国与阿拉伯帝国、西方中世纪的法兰克王国、印度的几多王朝同一时期。

(二)纵向比较,史实和实例也较多。

4.历史人物的行为逻辑

历史人物的行为都是有动机和目标的。汉武帝时期多次发动对匈奴的战争,动机是维护汉朝边境安全,扩大疆域,增强影响力。了解历史人物的动机和目标,有助于理解他们的行为和决策。同时,历史人物的行为会对历史发展产生影响,有积极和消极之分。凡是重要的历史人物,书上都会介绍他们的出生时间地点,成长经历,所受教育从事行业等,其实初中课本也都有介绍。

5.辩证逻辑

(一)一分为二的观点:工业革命提高了生产力,推动经济发展,但也带来环境污染、贫富差距加大等问题。

(二)矛盾统一的观点:历史中充满各种矛盾,如阶级矛盾、民族矛盾、社会矛盾等。这些矛盾既相互对立又相互统一,推动历史发展。中国古代的农民起义,农民阶级与封建统治阶级的矛盾激化时爆发,在一定程度上打击了封建统治,也促使封建统治者调整政策,缓和矛盾,实现矛盾的统一,推动社会发展。

(三)发展变化的观点:历史是不断发展变化的。从原始社会到奴隶社会、封建社会、资本主义社会再到社会主义社会,人类社会不断进步。中国古代政治制度也不断演变,从先秦分封制到秦朝郡县制,再到隋唐三省六部制、明清内阁制等。而且,历史的发展往往是由量变到质变的过程。资本主义萌芽在明清时期缓慢发展,处于量变阶段,近代随着西方列强入侵和民族资本主义兴起,中国经济结构发生重大变化,实现从传统自然经济向近代资本主义经济的质变。

(四)相互联系的观点:1. 历史事件之间存在联系。新航路开辟不仅促进了欧洲的商业革命和价格革命,还引发了欧洲国家的殖民扩张,同时推动了世界市场的初步形成。2. 历史与现实有联系。历史是过去的现实,现实是历史的延续。研究中国古代改革,如商鞅变法、王安石变法等,可以为今天的改革提供借鉴和启示,让我们认识到改革的必要性、艰巨性以及如何更好地推进改革。

总之,理解历史逻辑对于高考历史的学习至关重要。通过把握事件的因果关系、发展脉络和趋势、联系与比较、历史人物的行为逻辑以及辩证逻辑等方面,能够更全面、深入地理解历史,提高历史学科的学习效果和考试成绩。

历史要素:时间、地点、人物、事件起因、事件经过、事件结果、文化、经济、制度、科技、军事、思想、宗教、艺术、教育、外交、民族、风俗、传统、地理环境等等这些即是要素又是概念,简化成“双十二”时空六要素、12字等角度(史纲上加上民族关系、对外关系,史纲下加上国际关系、国际法),帮助学生总结技巧提升能力。

如:按照必备步骤审视材料:

1.出处:是否有价值,确定大致范围角度

2.主题:结合出处确定范围、角度

3.图示、地图定要写上(思考)地理位置优越、交通枢纽、交通便利、气候、经纬度、南北半球等

4.确定角度范围:宏观上:政经思文、古今中外、主客偶必;国家制度与社会治理(书上目录就是角度。政治制度、变法改革、官员选拔管理(人、钱)、法律与教化、民族关系、国家关系、货币、赋税、户籍、社会治理)、经济与社会生活(吃穿住用行)、文化传承与交流(中国传统文化、世界文化;关系:人口迁移、商贸、战争);史料题······

5.每一段、每一句的关键有效信息提取、转化、联系,尤其是第一句

6.始终围绕问题:原因、异同(标准)影响、认识

7.草稿纸上打草稿

8.答案来源:课本(核心知识考点的理解)、材料、发挥

9.书写清楚、分布合理

10.句式:主谓宾、主谓、谓宾短句

11.有逻辑的、大胆的推测、完善

总之,应全面、综合紧扣问题,以不变(书上、材料)应万变(问题情境)。帮助学生概括材料、信息转化,例如:“政府兴修大型水利工程=重视农业生产,增强抵御自然灾害能力,促进区域经济发展。”“某地发现大量铁制农具、牛耕痕迹=农业生产技术进步,生产力水平提高,推动井田制瓦解和封建土地私有制确立。”“史料记载某朝代人口大量南迁=北方战乱频繁,南方相对稳定;促进了江南地区的开发,经济重心逐渐南移。”

以二轮复习板块一中国古代史第四讲“中华文明的成熟与繁荣-宋元时期”为例:

一、读 考情·目标导航

二、背 时空坐标、阶段特征(早读)

三、读背 强化必备知识

四、理解 微点拨、深化拓展

五、做 考向定位练透选择题

六、检测 时空坐标、阶段特征强化必备知识

同时附之以微专题,如:近代中央与地方的关系,涉及太平天国、洋务运动、义和团运动、东南互保、辛亥革命、北洋军阀时期、蒋介石南京国民政府时期、土地革命时期、抗日战争时期、新中国成立初期(统一财经、统一高考等);马克思主义相关问题,涉及马克思主义诞生、巴黎公社、俾斯麦德国统一、民族资本主义发展、新文化运动、十月革命、五四运动、中共诞生以及革命性质、任务、动力等变化,以及不同时期中共的政治建设、经济建设、党自身建设。农村派、纪念巴黎公社活动,马克思主义中国化。

1.从多元且独特的视角呈现历史并不容易,同行之间应搭建起紧密沟通的桥梁,加强彼此之间的交流与合作,毫无保留地分享各自在教学过程中的宝贵心得与优质教学资源,共同探讨并攻克教学过程中遇到的重重难题,集众人之力打造出更具吸引力、更富成效的优质历史课堂。

2.思维比知识重要,方法比抱怨更能有效解决问题,成绩差的学生对老师依赖性过强,要想办法治好他们的惰性。要让学生动起来,老师要先动起来。备课中应认真仔细研究教参,它有课标解读与单元导语分析、内容要求、专题名称解读、专题内容解读、单元重点及整体说明、单元教学建议、课文所引史料解读(史学入门)、相关典型资料解读、重要概念解读、学术观点、教学设计案例等。

3.时间进度问题前松后紧,选必融合程度问题(大西洋质检题,涉及到《刚要上》12、15课,《选必一》11课,《选必三》2、10课)。